数据革命:头球成为胜负分水岭

根据国际足球数据分析机构“足球智慧实验室”2025年发布的报告,本赛季全球顶级联赛中,头球破门占比达到总进球数的18.7%,较五年前上升了6.2个百分点,更值得注意的是,头球助攻次数同比增长31%,二次头球传递”(即头球摆渡后由队友完成攻门)的成功率高达42%,成为打破密集防守的利器。

以英超为例,曼城队中锋埃尔林·霍兰德在本赛季欧冠四分之一决赛中,以一记逆天角度头球吊射远角破门,皮球在空中的旋转轨迹被生物力学专家称为“违反常规物理定律”,赛后采访中,霍兰德坦言:“现代足球的防守空间被压缩到极致,而头球是唯一能无视地面封锁的进攻方式,我们不再只是‘争顶’,而是在设计空中的几何学。”

科技赋能:头球训练进入4.0时代

头球技术的爆发并非偶然,2025年,多家体育科技公司推出“智能头球训练系统”,通过VR模拟高空落点、压力传感头盔监测颈部发力效率,甚至利用AI生成对手防守习惯模型,意甲AC米兰青训营率先引入“风洞头球实验室”,球员需在可控气流环境中调整身体姿态,以应对实战中复杂的气流干扰。

“头球已从粗犷的对抗变为精密计算,”米兰技术总监保罗·马尔蒂尼表示,“我们要求球员在0.3秒内判断球速、风向、防守者起跳高度,甚至考虑皮球材质的吸水性对弹道的影响。”这类训练的直接成果是:本赛季意甲U23球员的头球争顶成功率较上赛季提升14%,而头部轻微损伤率反而下降9%。

美学争议:头球是否在扼杀脚下艺术?

尽管数据亮眼,这场“头球复兴”也伴随着争议,巴西传奇球星罗纳尔迪尼奥近期在社交媒体上发表长文,担忧“过度强调头球会削弱足球的灵性”,他认为,足球的魅力在于即兴的盘带与穿透性直塞,而头球战术的标准化可能让比赛沦为“机械化的空中排球”。

对此,德国主帅尤阿希姆·勒夫持相反观点,在2025年欧国联决赛中,德国队凭借两次精妙的头球配合逆转法国,勒夫在新闻发布会上强调:“头球的本质是三维空间的创造力,当11名球员同时预判三维轨迹时,团队协作的复杂性远超地面传导,这是另一种艺术,一种属于集体智慧的美学。”

新星崛起:头球天才的全球版图

本赛季的“人类头球精华”代表人物,是来自塞内加尔的21岁新星伊斯梅尔·迪奥普,身高仅178cm的他凭借惊人的弹跳力(垂直起跳高度98cm)和独特的“反向头球”技术,在法甲和非洲杯赛场打入9粒头球,其中5次是在身高超过195cm的防守者干扰下完成,迪奥普的教练透露,其秘密在于对起跳时机的精准把控:“他像猎豹扑食一样计算抛物线的峰值,而对手还在依赖本能反应。”

日本女足联赛的23岁前锋小林弥生则展现了头球的“柔术流派”,她在亚洲杯对阵澳大利亚的比赛中,用一记俯身鱼跃头球绕过后卫裆部破门,视频片段在TikTok获得超2亿次播放,球迷戏称其为“头球界的魔术师”,而体育媒体则开始讨论“头球技术性别差异化研究”的课题。

未来展望:头球会定义下一个十年吗?

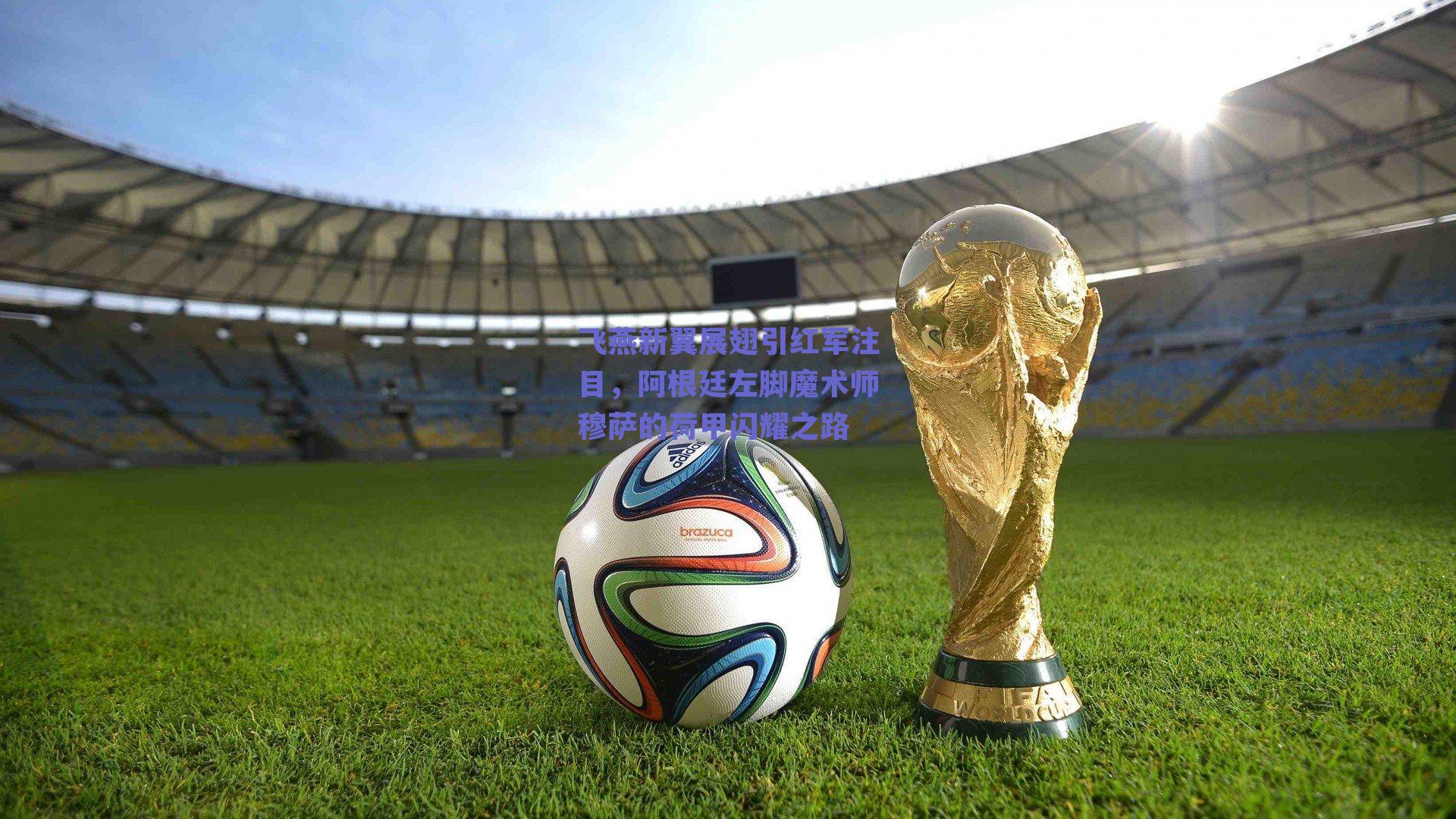

国际足联技术委员会已宣布,将在2026年世界杯周期内增设“最佳头球球员”奖项,并考虑修改越位规则以鼓励空中配合,阿迪达斯与耐克则竞相研发新一代“空气动力学足球”,通过表面微凹槽设计提升头球旋转可控性。

头球技术的极致化也带来隐忧,医学组织“足球与健康基金会”连续第三年发布报告,呼吁规范青少年头球训练频次,并建议职业联赛强制佩戴减震头带,如何在艺术与安全之间寻找平衡,将成为这项技术革明的关键命题。