在2025年国际足坛的战术浪潮中,一种看似朴素却愈发重要的理念正悄然重塑比赛格局:团队传球的价值远胜于个人英雄主义,这一观点并非否定天才球员的闪光时刻,而是强调在高速、高强度的现代足球中,传球已成为决定胜负的基石,从欧洲顶级联赛到亚洲新兴赛事,教练们反复向球员灌输一个简单而深刻的道理——你可以不是梅西,但最好老老实实传球。

传球:战术体系的“隐形引擎”

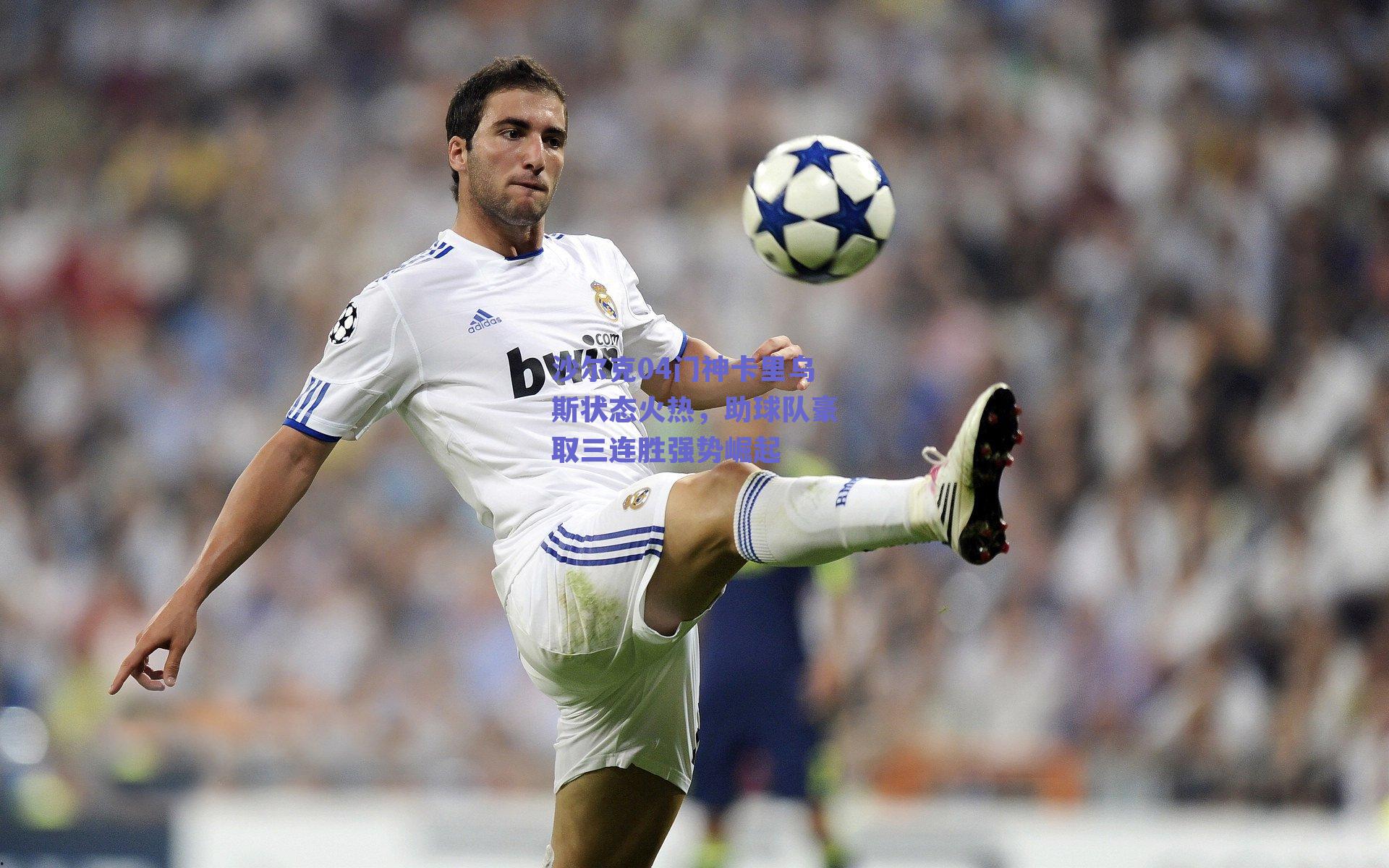

近年来,足球战术分析技术的飞速发展让传球数据的重要性空前凸显,根据国际足联2025年发布的《全球足球战术趋势报告》,传球成功率达到85%以上的球队,其赛季胜率比传球效率低的队伍高出近40%,以英超新晋冠军曼城为例,其主帅瓜迪奥拉在赛季总结会上直言:“我们并非依赖某一名超级巨星的盘带,而是通过无数次精准的短传与长传配合,将对手的防线撕裂。”这种“传球优先”的理念,在德甲、意甲等联赛中也得到广泛印证,拜仁慕尼黑的中场核心基米希曾表示:“个人技巧固然重要,但传球是连接全队的血脉,一次鲁莽的突破可能葬送整场比赛的努力。”

个人主义与团队协作的博弈

足球史上从不缺乏以个人能力改变战局的传奇时刻,但2025年的赛场数据揭示了一个残酷现实:过度依赖个人突破的球队,其稳定性远低于注重传控的对手,西甲豪门巴塞罗那在经历数个赛季的阵痛后,终于放弃“寻找新梅西”的执念,转而构建以快速传切为核心的青年军,其技术总监在接受采访时坦言:“我们曾迷信天才球员的单兵作战能力,但现代防守体系的密集度已让个人突破变得极其困难,我们更看重球员的传球视野与无球跑动。”

这一转变在亚洲足坛同样显著,日本J联赛的川崎前锋队凭借“极致传控”战术连续三年蝉联冠军,其主教练鬼木达指出:“我们的球员没有世界级巨星,但通过反复演练的传球网络,每个人都能成为进攻的发起者。”反观一些仍沉迷于个人表演的球队,如沙特联赛的利雅得新月,虽拥有身价高昂的外援,却因传球配合生疏而在亚冠赛场屡屡受挫。

青训体系的革命:从“炫技”到“传智”

传球至上的理念正深刻影响着全球青训方向,在法国克莱枫丹基地、荷兰阿贾克斯学院等著名青训营,教练们开始削减花式盘带课程的比重,转而强化球员的传球决策能力,阿贾克斯U19主帅范德萨解释:“我们要求年轻球员在接球前就观察好队友位置,而非一味追求过人,这才是现代足球的生存法则。”

这种变革在拉美足坛也引发热议,巴西圣保罗俱乐部的青训总监罗格里戈指出:“传统桑巴足球崇尚个人表演,但如今欧洲球队更青睐‘团队型球员’,如果我们不调整培养模式,新一代球员将难以适应顶级联赛。”2025年南美解放者杯的冠军球队弗拉门戈,正是凭借其高效的中场传球体系,击败了依赖个人突破的对手博卡青年。

科技赋能下的传球进化

人工智能与大数据分析进一步巩固了传球的核心地位,2025年,多数职业球队已配备“实时传球决策系统”,通过可穿戴设备与球场传感器,为球员提供最佳的传球路线建议,德甲多特蒙德的数据分析师穆勒透露:“我们的系统能预测对手的防守移动,并计算出风险最低的传球选择,球员们逐渐意识到,一次简单的横传可能比冒险直塞更有价值。”

虚拟现实训练已成为提升传球能力的利器,意甲AC米兰引入的VR传球模拟系统,能让球员在赛前沉浸式演练对手的防守阵型,其队长卡拉布里亚表示:“过去我们靠直觉传球,现在则依靠数据与反复模拟,这听起来缺乏激情,但确实减少了失误。”

球迷与媒体的视角转变

随着传球战术的普及,球迷的审美也在悄然变化,2025年一项针对全球球迷的调查显示,73%的受访者认为“精妙传球配合”比“个人长途奔袭”更令人兴奋,曾以崇拜个人英雄主义闻名的阿根廷球迷,也开始在社交媒体上调侃:“我们可以没有新梅西,但不能没有会传球的队友。”

媒体评论同样转向务实。《法国足球》在年度特辑中写道:“这个时代依然需要梅西式的天才,但99%的球员必须学会用传球创造价值,任何试图模仿梅西却忽视团队配合的行为,都可能成为更衣室的毒药。”

未来展望:传球哲学的边界

尽管传球至上理念已成主流,但质疑声从未消失,部分传统派教练认为,过度强调传球会扼杀比赛的偶然性与艺术性,英超名宿莱因克尔在专栏中反驳:“传球本身就是艺术,哈维的转身直塞、皮尔洛的长传调度,这些难道不比蛮干更值得喝彩?”

值得注意的是,2025年世界杯预选赛中,一些非洲与中北美球队正尝试在传球体系中融入地域特色,加拿大队主帅赫德曼举例:“我们的传球节奏更快、更直接,这符合北美球员的身体特点,重要的是理解传球的本质,而非盲目复制欧洲模式。”

在足球世界迈向2026年世界杯的征程中,传球的地位已不可动摇,它不仅是战术板上的符号,更是一种生存智慧——正如一位匿名球探所说:“天才可遇不可求,但任何球员都能通过苦练传球成为团队不可或缺的一环。”绿茵场的真理从未改变:你可以没有梅西的天赋,但若想赢得胜利,最好学会老老实实传球。