昨夜,CBA联赛迎来一个载入史册的夜晚,在青岛国信体育馆的璀璨灯光下,外援哈德森用一记标志性的后仰跳投,将自己职业生涯总得分推向了惊人的10000分大关,成为CBA历史上首位达成此成就的外籍球员,这场本应充满欢庆的里程碑之夜,最终却以球队失利告终,哈德森空砍38分、7篮板、5助攻的华丽数据,无力回天的背影与纪录夜的喜悦形成鲜明对比,也让“空砍帝”这一话题再度被推上风口浪尖。

里程碑的喜悦与失利的苦涩

比赛第三节还剩4分12秒时,哈德森在弧顶接到队友分球,面对防守球员的紧逼,他运球后撤步,毫不犹豫地出手,篮球划出一道完美弧线,应声入网,现场瞬间沸腾,比赛暂停,全场观众起立鼓掌,队友纷纷上前拥抱,联盟工作人员迅速将比赛用球装盒,印有“10000分”字样的纪念T恤在观众席传递,哈德森眼含热泪,向看台深深鞠躬。

“这一刻我等待了太久,”哈德森在赛后新闻发布会上坦言,“中国是我的第二故乡,CBA见证了我从青年到老将的蜕变,但比起个人纪录,我更渴望胜利,今晚我们本有机会赢球,可惜最后时刻的细节处理不够到位。”他的语气中带着难以掩饰的遗憾。

“空砍帝”现象:数据辉煌却难求一胜

哈德森的遭遇并非孤例,近年来,CBA赛场频繁出现“空砍帝”——即个人数据耀眼却无法带领球队取胜的球员,上赛季,南京同曦的约瑟夫·杨曾单场轰下54分仍输掉比赛;山西队的富兰克林多次交出40+10的准三双数据,却因队友支持不足吞下败果;本土球员中,福建队的陈林坚也常陷入“得分30+,球队连败”的怪圈。

这一现象背后折射出CBA球队建设的结构性问题,部分球队过度依赖外援的单打独斗,本土球员战术参与度低,导致关键时刻除核心球员外缺乏稳定得分点,防守体系的薄弱也让个人进攻的努力付诸东流——哈德森所在球队本赛季防守效率仅排联盟第12位,昨夜对手正是抓住这一软肋,在末节通过团队配合完成逆转。

从麦迪到哈德森:巨星依赖症的代价

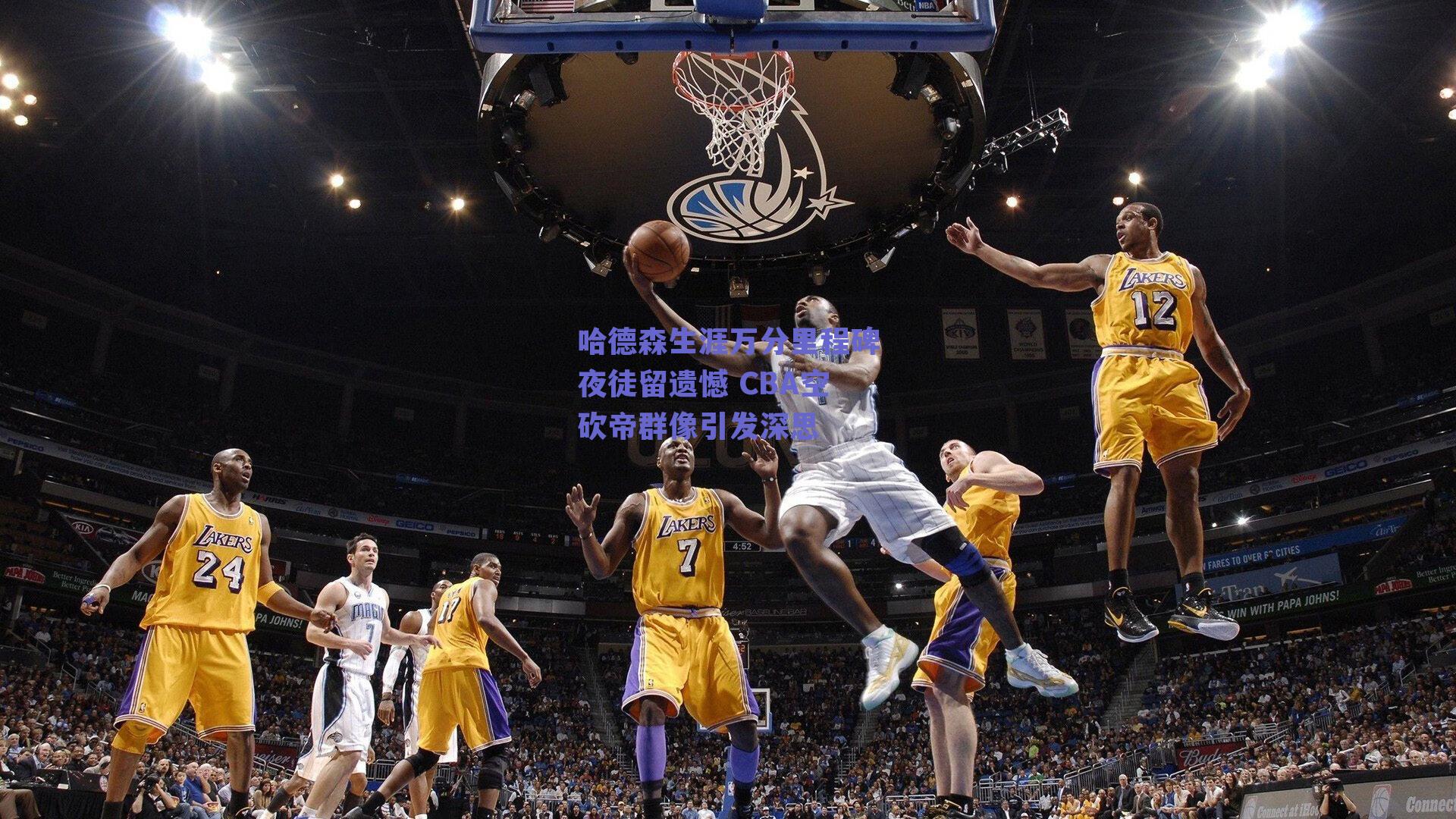

回顾CBA历史,“空砍帝”现象早有端倪,2012-2013赛季,青岛队引进NBA巨星麦迪,虽场均贡献25分、7.2篮板、5.1助攻,球队却遭遇尴尬的12连败,麦迪多次在比赛中砍下30+仍无力回天,其赛后落寞的表情成为经典画面,如今哈德森的处境与之惊人相似:个人能力顶尖,但球队整体实力不均衡,最终陷入“赢数据输比赛”的循环。

篮球评论员苏群分析道:“外援的个人能力可以提升球队下限,但想走得更远必须依靠体系,当球队把进攻重担完全压在一人身上时,对手的防守策略会变得极其明确——锁死核心,放角色球员,这就是为什么哈德森越神勇,球队反而越被动。”

联盟变革下的新思考

随着CBA联赛推行工资帽、限制外援上场时间等政策,球队建设正从“巨星模式”向“团队篮球”转型,浙江广厦上赛季凭借全华班的默契配合闯入四强;广东宏远十余年长盛不衰,依靠的正是深度轮换和体系支撑,这些成功案例表明,健康的球队生态需要核心球员与角色球员的化学反应,而非个人英雄主义。

对于哈德森而言,里程碑之夜虽留遗憾,但其职业精神仍获广泛赞誉,从2011年首次登陆CBA,到辗转广东、新疆、山东等多支球队,他已将生涯最黄金的岁月奉献给中国篮球,昨夜赛前热身时,他特意穿上印有中英双语的“感谢中国”定制球鞋,鞋内侧绣着所有效力过球队的队徽。

“10000分是终点也是起点,”哈德森抚摸着纪念篮球说道,“我会继续为球迷而战,但更希望帮助年轻球员成长,如果我的经验能让他们少走弯路,那会比得分纪录更有意义。”

终场哨响时,青岛队年轻后卫王睿泽主动走到哈德森身边,与他交换球衣,这一幕被镜头永久定格——一边是创造历史的老将,一边是崭露头角的新星,他们拥抱的瞬间,仿佛完成了CBA精神的传承。

夜色渐深,体育馆的灯光逐一熄灭,哈德森独自走向球员通道,背影被拉得很长,更衣室里,那颗刻着“10000分”的篮球静静放置在储物柜顶端,映照着窗外流动的车灯,在这个记录与遗憾交织的夜晚,中国篮球的成长命题,依然在每一个攻防回合中延续。