随着CBA联赛常规赛赛程过半,2024-2025赛季的轮廓已清晰可见,这是一个充满矛盾与张力的赛季:联赛在竞技水平、商业运营和品牌形象上持续向“高大上”迈进,呈现出前所未有的繁荣景象;一个困扰联赛多年的痼疾——裁判判罚尺度问题,非但没有随着联赛的升级而消解,反而在关键场次中愈发凸显,成为球迷、媒体乃至俱乐部心中挥之不去的隐忧。

“高”:竞技水平与球星影响力持续攀升

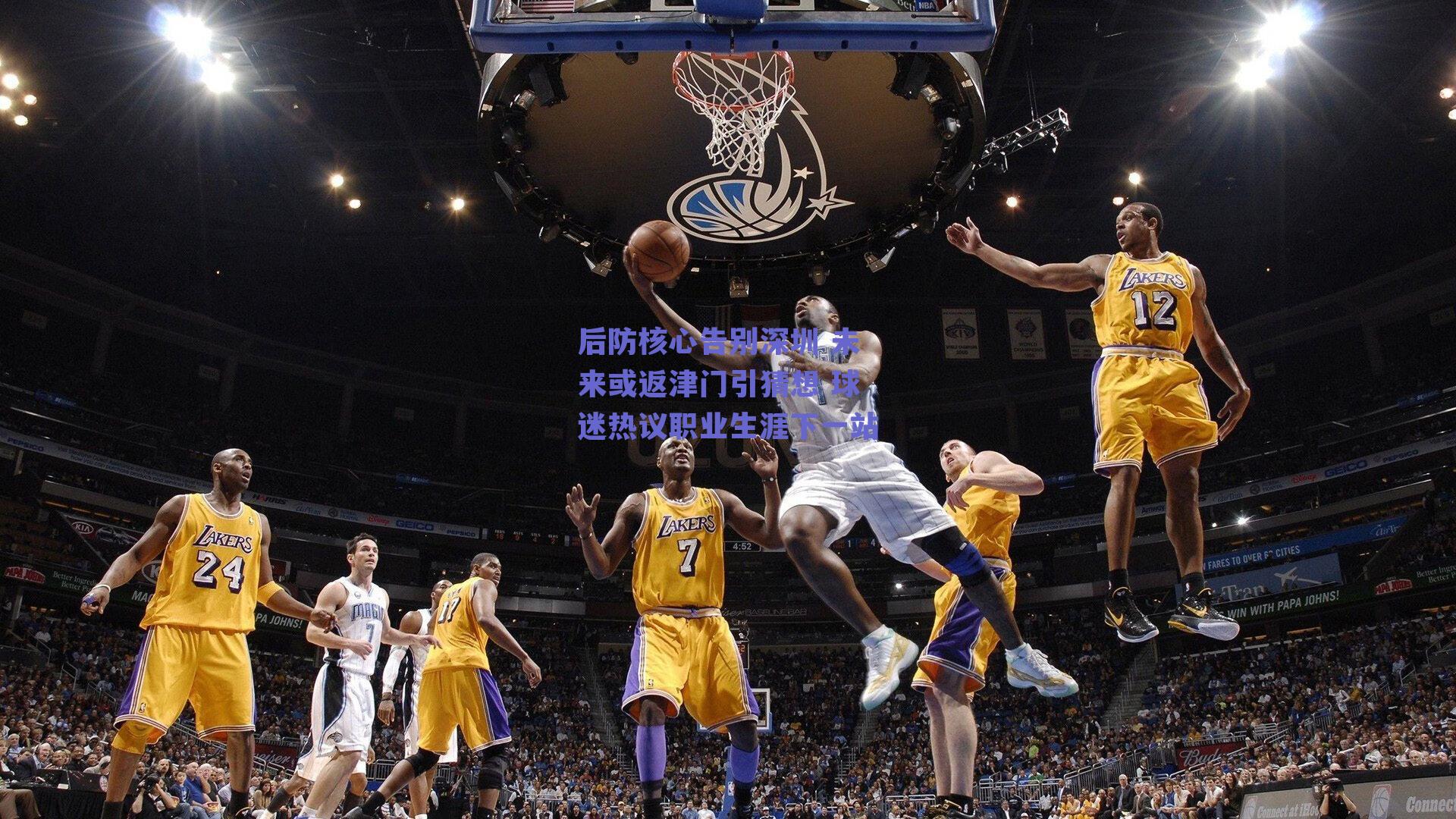

本赛季CBA的“高”,首先体现在竞技层面的高标准,各队技战术素养显著提升,攻防转换节奏加快,身体对抗强度已向国际一流联赛看齐,传统强队如辽宁、新疆、广东等队依旧保持着强大的竞争力,其阵容深度与战术执行力令人赞叹,更令人欣喜的是,一批中生代和年轻球员开始挑起重担,他们在国际赛场历练后,将更先进的篮球理念和更强的自信心带回联赛,使得比赛的观赏性大幅增强。

外援的选择也愈发“高”端,各俱乐部不再盲目追求得分机器,而是倾向于寻找能够融入球队体系、提升整体防守硬度、并能在关键时刻稳定军心的团队型外援,这些高水平外援的到来,不仅直接提升了比赛质量,也通过日常训练和比赛,潜移默化地带动了国内球员的成长,球星个人能力的极致展现,与团队篮球的精密配合相得益彰,共同构筑了CBA联赛高水平的竞技舞台。

“大”:联赛格局与商业版图持续扩大

本赛季的“大”,则展现在联赛格局的宏大与商业影响力的扩大,联赛的竞争格局呈现出“群雄并起”的态势,多支球队具备冲击季后赛甚至更高目标的能力,冷门频出使得常规赛每一轮的悬念都大大增加,这种竞争的不确定性,极大地激发了球迷的观赛热情,无论是现场上座率还是线上收视数据,均创下历史同期新高。

在商业开发上,CBA联盟同样迈出了一大步,新的媒体版权协议带来了更广泛的传播覆盖和更精良的转播制作,虚拟广告、多机位视角、专业数据解读等技术的应用,为观众提供了沉浸式的观赛体验,赞助商阵容的不断扩大与升级,也印证了CBA品牌价值的持续攀升,联盟在社交媒体运营、粉丝互动活动等方面持续发力,成功地将联赛影响力渗透到更广泛的年轻群体中,一个更具活力、更现代化的职业篮球联赛形象已然确立。

“上”:品牌形象与文化建设积极向上

“上”,代表着联赛品牌形象和文化建设的积极向上,CBA联盟在社会责任、青少年培养和篮球文化推广方面投入了大量精力。“全力以复”等公益项目深入人心,各俱乐部也积极开展社区活动,拉近了与球迷的距离,联盟强调赛风赛纪,倡导尊重裁判、尊重对手的体育精神,努力营造一个干净、纯粹的竞赛环境。

CBA在数字化和国际化方面也努力“向上”,官方应用程序功能的不断完善,使得球迷能够更方便地获取赛事信息与内容,尽管受限于客观环境,但联盟始终没有停止探索国际交流与合作的步伐,希望将CBA打造成为亚洲乃至世界范围内具有重要影响力的篮球赛事IP。

痼疾难除:判罚尺度问题如鲠在喉

在这一片“高大上”的繁华景象之下,那个老生常谈的问题——裁判判罚尺度的不统一与争议判罚,依然如鲠在喉,时刻刺痛着联赛的健康肌体。

赛季至今,几乎每一轮比赛都有关于裁判判罚的激烈讨论,从关键时刻的漏判、错判,到对于同一类型动作在不同场次、甚至同一场次的不同阶段采取截然不同的吹罚标准,这些争议不仅出现在赛后球迷论坛的口水战中,更数次被俱乐部以官方申诉的形式摆上台面,某些焦点战役的最终走向,甚至因为一两次充满争议的判罚而彻底改变,这无疑是对运动员努力和比赛公平性的巨大伤害。

这一问题带来的负面影响是多方面的,它直接损害了比赛的公平公正,挫伤了球员和俱乐部的积极性,频繁的判罚争议消耗了公众对于联赛的信任与热情,每一次争议都是对CBA品牌形象的一次磨损,更重要的是,这不统一的判罚尺度,使得球员在国际赛场适应FIBA规则时面临更大的困难,某种程度上制约了中国篮球整体水平的提升。

尽管联盟采取了包括发布裁判报告、加强裁判员培训与考核在内的诸多措施,但实际效果似乎并不显著,问题的根源可能在于裁判职业化程度的深化、专业能力的精益求精,以及一套能够最大限度保证判罚一致性和权威性的系统化机制的建立,这些方面仍有漫长的路要走。

半程已过的CBA联赛,用其“高大上”的综合表现证明了自身巨大的进步与潜力,它正行驶在一条高速发展的快车道上,裁判问题这根“鱼刺”若不能被有效拔除,将继续成为联赛迈向更高层次难以逾越的障碍,当球迷在为精妙配合喝彩、为绝杀球激动的同时,却不得不时常因赛后的判罚争议而扼腕叹息,这无疑是CBA盛世图景下最不和谐的音符,联赛的管理者需以更大的决心与智慧,啃下这块硬骨头,方能真正实现由表及里的全面升级,让CBA的精彩,毫无瑕疵地绽放。